En 1963, les articles consacrés à Fontaine-lès-Dijon laissent davantage de place à la photographie, avec des images de groupes lors de réunions : goûter des « cheveux blancs », enfants patinant sur la mare gelée, noël à la maternelle des Saverney…

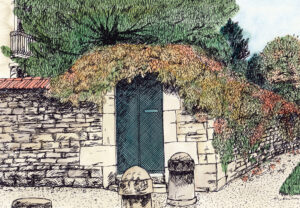

Théâtre salle Ste Catherine.

De nombreux articles sont consacrés au cercle Saint-Bernard, un centre d’accueil et de loisirs des jeunes établi salle Sainte-Catherine. Cette salle construite par la paroisse aux alentours de 1906 se trouvait au niveau du 21 rue Jehly-Bachellier. Elle a été vendue pour construire la chapelle Saint-Martin et a été remplacée en 1966 par une villa. Elle servait pour les cours de couture et de tricot, mais aussi de bibliothèque. Elle était utilisée pour le patronage, le ciné-club. On y organisait des jeux de société, des répétitions de chants, des conférences, des tombolas et une des activités principales était le théâtre, avec au programme, le plus souvent, des pièces comiques qui étaient données au cours de séances récréatives devant un parterre familial. Volontiers ouverte aux autres associations pour des activités communes, elle comprenait des dépendances qui permettaient des réunions. La cour servait de terrain de volley. Le Cercle avait aussi mis sur pied une section football dont les entraînements avaient lieu sur le terrain de la chapelle Saint-Martin, que les Compagnons bâtisseurs continuaient à édifier bénévolement. Jusqu’à sa dissolution en 1965, le Cercle a été un noyau très vivant dans le bourg. En cette année 1963, grâce au dynamisme des dirigeants, des conférences d’hiver sont annoncées toutes les deux semaines sur la spéléologie, la télévision, les rayons X, les hommes grenouilles de la gendarmerie, avec souvent projection de film. Réservées aux jeunes hommes, elles s’ouvrent à la fin de l’année aux jeunes filles… L’autre pôle d’animation fontainois était le café de la Place du Perron avec le bal costumé de la mi-carême, le bal des pompiers, le bal des conscrits. Au café et salle Sainte-Catherine, les protagonistes étaient souvent les mêmes. Ils organisent aussi la kermesse paroissiale, qui cette année-là, se déroule exceptionnellement autour de la chapelle Saint-Martin, afin que son produit puisse être entièrement consacré à sa construction.

La fin prochaine du Fontaine rural se devine au travers de différents communiqués. Le syndicat fruitier voit le nombre d’adhérents qui assistent à la réunion annuelle continuer à diminuer. Devant ce manque d’intérêt, les membres du bureau n’acceptent plus que les livraisons déclarées auparavant. La mairie reçoit toujours les déclarations de récoltes de vin mais les producteurs, de plus en plus nombreux, qui réservent tout leur vin à la consommation familiale n’ont plus à indiquer le degré alcoolique. Quant au droit de chasse sur les friches communales, il est adjugé pour trois ans sans passion particulière. Parallèlement, des Fontainois remportent deux premiers prix au concours départemental des maisons fleuries, catégorie jardin et façade. L’amélioration du cadre de vie encouragée par le département, qui récompense les initiatives des particuliers contribuant à la qualité de vie dans la commune, est une évolution liée à l’urbanisation tandis que les infrastructures déterminantes pour structurer cette urbanisation commencent à voir le jour. Après avoir voté en 1962 l’avant-projet d’assainissement, en 1963, c’est celui d’alimentation en eau potable qui est adopté par le conseil municipal. Le réseau électrique est renforcé et l’éclairage public est modernisé. La deuxième phase de construction du groupe scolaire des Carrois doit permettre de le mettre en service au 1er janvier 1964. Dans cette perspective, la salle de classe de l’ancienne école de garçons va être libérée et le maire obtient qu’elle puisse être transformée en bureau pour la mairie devenue trop étroite.

L’international s’invite lors des fêtes de saint Bernard. L’article qui titre « Saint Bernard, une âme de concile » fait référence au concile Vatican II qui s’est ouvert en 1962. Le quotidien reprend le terme « aggiornamento » utilisé par les évêques pour désigner une volonté de changement dans la religion. Il l’applique à saint Bernard pour rappeler combien cette grande voix a, en son temps, fait bouger l’Europe. Il conclut qu’à l’image du saint, chacun doit chercher à prendre sa part dans cette mise à jour.

Sigrid Pavèse