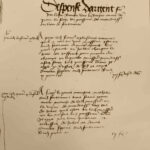

- Dépenses d’argent pour la façon du pressoir du seigneur de Fontaine, 1451 (Archives diocésaines de Dijon)

- 7 rue Malnoury, façade sur cour avec un jour qui pourrait être du XVe siècle.

- Jour avec encadrement chanfreiné en pierre blanche probablement d’Asnières.

- L’ancienne maison rurale carrée de la rue basse aujourd’hui rue Malnoury, (Google map)

En 1451, le chancelier Nicolas Rolin, qui a acquis la moitié de la seigneurie de Fontaine, fait édifier un bâtiment pour abriter un pressoir. Cette construction est connue par les dépenses et recettes consignées dans les registres de comptes que le chancelier faisait tenir[1].

La maison du pressoir, dont le chancelier est le maître d’ouvrage, est un bâtiment d’aspect rustique donnant sur une rue. Elle est entièrement en pierre et ne semble pas comporter de cave. Les moellons des murs, dont on ignore le traitement, sont liés au mortier de chaux[2]. L’édifice est protégé par une toiture en dalles de pierre calcaire appelées laves, ce qui nécessite des murs épais pour en supporter le poids. Le toit est garni d’une faitière en lave et de gouttières. Chaque pignon est percé de deux fenêtres dotées d’un barreaudage croisé. On pénètre dans le bâtiment par deux portes à battants dont l’une est couverte par un linteau en pierre. Portes et fenêtres sont habillées par un encadrement en pierre de taille blanche d’Asnières et munies de solide serrures. L’édifice est pourvu d’une cheminée. À l’intérieur, un cellier pour entreposer le vin du seigneur est fermé par une cloison en pans de bois[3].

L’édifice carré a environ 14,30 m de côté avec une hauteur de charpente de 6,63 m et un angle de toiture de 43°[4]. Les comptes ne précisent pas la localisation de l’édifice et il est difficile de faire correspondre les mentions textuelles avec les bâtiments anciens qui sont parvenus jusqu’à nous en présentant de multiples reprises. Parmi les édifices clairement identifiés ayant abrités des pressoirs banaux un siècle plus tard[5], une ancienne maison rurale de la rue basse (aujourd’hui, 7 rue Malnoury) figurant sur le cadastre napoléonien de 1810 est de mêmes dimensions que celles restituées par les comptes de 1451. La petite fenêtre verticale, de type jour, en pierre blanche avec un barreau pourrait tout à fait correspondre à une datation XVe siècle avec chanfrein. Cependant, elle est située à l’étage et sur un mur gouttereau alors que le texte évoque des fenêtres sur les murs pignons. Il s’agit probablement d’un remploi.

Sigrid Pavèse avec la collaboration d’Antoine Lacaille et Élisabeth Réveillon.

[1] Archives départementales de Saône-et-Loire, 2E 135.1 : Registre de comptes de 1451.

[2] La chaux pure est mélangée à de la terre argileuse.

[3] « Paulesson » correspond à du torchis et par extension peut-être à une cloison en pans de bois.

[4] Les dimensions ont été calculées par Antoine Lacaille à partir de la largeur des entraits (44 pieds), de la longueur des chevrons (30 pieds), de la surface de laves (47 toises) et du nombre de chevrons (43).

[5] CHOMTON (abbé Louis), Saint Bernard et le château de Fontaines-lès-Dijon, Dijon, 1894, tome II, p. 281 : En 1550, amodiation par Claude Rochefort, seigneur de Fontaine, des quatre pressoirs banaux. Archives départementales de la Côte-d’Or, seigneurie de Fontaine.