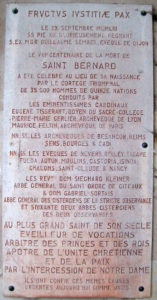

Pour Fontaine-lès-Dijon, les documents graphiques au XVIe siècle sont rares et la moindre image dessinée comme celle qui apparaît dans « Le vray portraict de la ville de Dijon », suscite l’intérêt. Cette gravure en noir et blanc, de 40 cm sur 29 cm est tiré du tome 1 de la Cosmographie universelle du géographe Sébastien Munster rééditée et augmentée par François de Belleforest en 1575[1].

La mention dans le coin inférieur droit « Geometrice depinxit/Edoardus Bredin 1574 » indique que l’exécution de ce plan a été confiée en 1574 à Édouard Bredin, peintre, dont on sait qu’il a été reçu maître peintre verrier à Dijon en 1561. S’il a été réalisé de manière géométrique, c’est-à-dire avec la prise de mesures, il n’a pas bénéficié d’un relevé topographique[2].

Comme le veut la tradition au XVIe siècle, Bredin représente Dijon en vue cavalière. Dijon nous apparaît avec son enceinte bien tracée ponctuée de tours, de portes et de bastions, les fossés qui l’entourent, ses rues apparentes, ses édifices en relief et une eau abondante. La ville est décentrée vers l’est afin de montrer la campagne qui l’environne c’est pourquoi Fontaine-lès-Dijon est visible.

Le village figure dans l’angle nord-ouest, à droite, caché en partie par les armoiries royales car le plan a été réalisé sur intervention royale. En effet, le président du parlement Denis Brûlart, qui voulait faire exécuter une représentation de Dijon, s’était heurté au refus de la Chambre de la Ville, peu soucieuse de voir révéler l’emplacement de ses fortifications et de ses monuments alors qu’elle était proche de la frontière avec l’Empire germanique. Il avait donc fait appel au roi Charles IX qui avait approuvé l’idée d’un plan de Dijon et la Ville s’était inclinée devant la volonté du Roi[3].

Dans la partie visible de Fontaine, comme dans tout ce « portrait de Dijon », il ne faut pas chercher l’exactitude ainsi qu’en témoigne le profil erroné des montagnes situées en arrière-plan de Fontaine. Le peintre s’est en effet peu soucié de la perspective. Il voulait surtout situer en rendant l’ensemble esthétique et lisible. L’échelle indiquée en toises en bas du plan n’est donc pas respectée : Fontaine est trop rapprochée de Dijon et de Talant. L’édifice, surmonté d’une croix et posé sur un pic isolé a suscité la controverse au XIXe siècle. Il a été identifié tantôt comme étant l’église de Fontaine[4], tantôt comme le château natal de saint Bernard, la croix qui le surmonte montrant qu’il contenait une chapelle consacrée au saint[5]. En réalité, il s’agit de l’image de l’église Saint-Laurent de Daix quand elle était sur le plateau, là où se trouve aujourd’hui le cimetière.

Sur la butte de Fontaine, le château est en partie en ruine comme dans le dessin d’Étienne Martellange[6] 40 ans plus tard et l’église est masquée. Au-dessous, les maisons du bourg bordées pour certaines de palissades se mêlent à des arbres. Le chemin qui part de Fontaine conduit à la porte Guillaume.

La valeur documentaire de ce plan pour Fontaine est donc faible. La précision et l’exactitude ne sont pas visées en premier. L’objectif est de donner une image à la fois reconnaissable et attrayante de la ville de Dijon et de sa situation avec les buttes historiques qui la dominent.

Sigrid Pavèse

[1] BONNAMAS (Lucien), « Les anciens plans de Dijon », Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d’histoire, Tome 25, 1909, p. 339-441.

[2] OURSEL (Charles) « Topographie historique de Dijon. Le quartier des Tanneries », Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or, XV, 1906-1910, pp. 1-164.

[3] BRUXELLES (Charlotte de), Étude du plan Bredin, 1574, Rapport de stage pour un master 2 Archéologie, Culture, Territoire, Environnement, Université de Bourgogne, 2012.

[4] RENAULT (abbé), Notice sur le château paternel et la chambre natale de saint Bernard à Fontaines-lès-Dijon, Fontaine -lès-Dijon, 1874.

[5] BONNAMAS (Lucien), ouvrage déjà cité.

[6] Martellange (Étienne), Vue de Fontaine-lès-Dijon, le 21 septembre 1611.