À gauche, la lithographie de la clé de voûte armoriée de la coupole de la chapelle Saint-Bernard a été exécutée par Louis Edmond Chapuis, peintre et graveur dijonnais (1851-1934) d’après un dessin du sculpteur Frédéric Creusot (Semur-en-Auxois, 1832-Dijon, 1910)[1]. L’architecte des restaurations de la Maison natale, Paul Selmersheim, avait accrédité Frédéric Creusot pour rétablir les sculptures des coupoles, en forme de couronnes royales qui avaient été altérées après la vente de la Maison natale comme bien national en 1793.

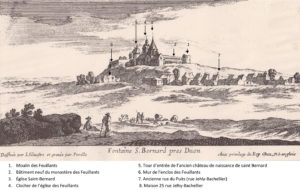

Les religieux Feuillants qui avaient acquis la Maison natale en 1613 avaient obtenu de Louis XIII qu’il soit le fondateur de leur monastère. Pour constituer leur église, ils avaient transformé les salles basses de l’ancien donjon en chapelles qu’ils avaient décorées grâce aux libéralités du roi. En 1619, la chapelle qui était considérée comme le lieu de naissance de saint Bernard et avait abrité un oratoire primitif était dédiée au roi. C’est ainsi que dans cette chapelle le chiffre de Louis XIII se trouve sur chaque entablement des colonnes géminées, sur l’arcade en anse de panier au-dessous des tribunes et quatre fois sur l’entablement sphérique des coupoles. Quant à ses armoiries, elles sont placées sur la clé de voûte. L’écu, au centre, porte deux écussons, l’un aux armes de France avec ses fleurs de lys, accolé à un second aux armes de Navarre avec ses chaînes. Il est tourné vers l’autel de la chapelle. Sa pointe, ornée du L entrelacé de feuilles de lauriers, regarde l’entrée. Ce blason est surmonté de la couronne royale fleuronnée de fleurs de lys. Il est entouré de deux colliers. Le premier est celui de Saint-Michel reconnaissable à ses coquilles et à son médaillon représentant saint Michel terrassant le dragon. Le deuxième est celui du Saint-Esprit formé d’un cordon de fleurs de lys où s’intercalent les L de Louis XIII et d’une croix à quatre branches égales dont l’avers présente une colombe. Un cartouche à enroulements découpés enserre des dauphins en supports. À la partie supérieure, la tête de la dépouille d’un lion surmonte une tête d’ange aux ailes déployées, tandis que les pattes arrières de la bête prennent la place de la queue des dauphins.

Sigrid Pavèse avec la collaboration d’Élisabeth Réveillon

[1] Chomton Louis, Saint Bernard et le château de Fontaines-lès-Dijon, tome 1, Dijon, 1891, planche 8.